年齢別未婚率の推移からわかる出会いのために行動する意義

目次

1 増加する未婚率 社会の変化

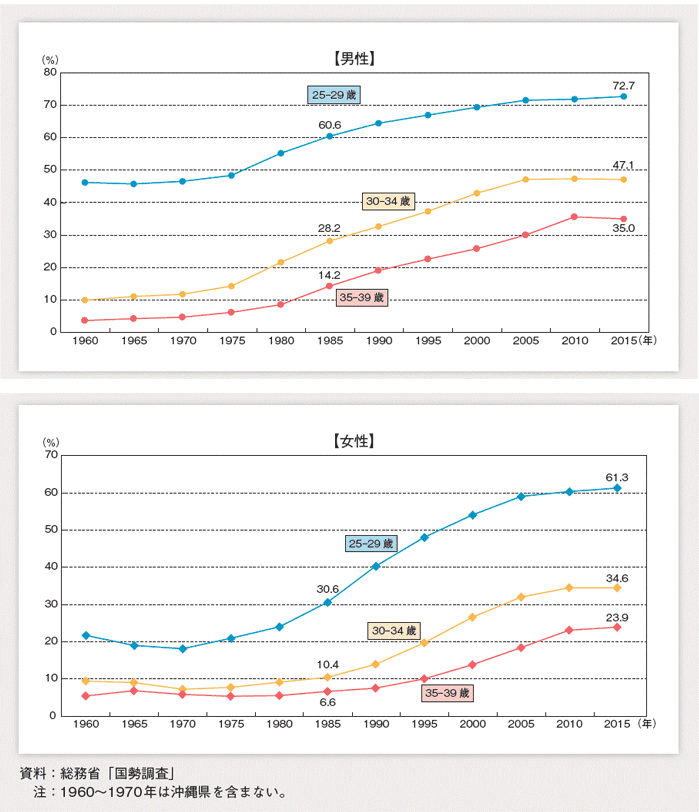

未婚率についての興味深い資料がある。次の折れ線グラフを見てほしい。

1960年からのグラフである。1980年ごろから少しずつ未婚率は上がってきた。1990年代はまだ女性の結婚を「クリスマスケーキ」になぞられていた。

「24歳までに結婚すればセーフ、25歳で独身だったら遅い」という風潮だった

しかし、今や 女性の結婚は「大みそか」に例えられる

「30歳までに結婚すればセーフ、31歳からは遅い」という風に変わってきた

もっとも、職場でも近居でも、親せきの集まりでも結婚の話題はタブーであり、セクハラ、パワハラの対象とさえなるうる案件となった。

6~7割は未婚である20代

内閣府「年齢別(5歳階級)未婚率の推移」

資料:内閣府「年齢別(5歳階級)別未婚率の推移」

内閣府の最新データ(2019年11月現在)である。

2 グラフから見る 30代の未婚率の変化

未婚率を詳しく見て行こう

30~34歳の未婚率

男性はおよそ2人に1人(47.1%)が未婚

女性はおよそ3人に1人(34.6%)が未婚

35~39歳の未婚率

男性はおよそ3人に1人(35.0%)が未婚

女性はおよそ4人に1人(23.9%)が未婚

40歳までには結婚したいという意気込みがうかがえる

このグラフからすると25-29歳の未婚率は緩やかな上昇を示している。しかし、30-34、35-39歳男性は未婚率が下降している。つまり男性の場合30~39歳では結婚する人が過去と比べると少しずつ増えているということがわかる。また、女性を見ると、30-34歳はほぼ横ばい、25-29歳、35-39歳は若干未婚率が上がっている。

男性では30代で結婚したいと考える人が多いことがわかる。35までには約半数の男性が、そして39歳までには65%の男性が結婚している。

女性では30代で結婚するという意気込みが顕著に感じられる。30前の既婚者は39%であったのに、35歳までには約66%が結婚している。さらに、39歳までには76%の女性が結婚している。

3 ライフスタイルを考えて人生の逆算をしてみる

これは、家庭を築いて子供を成人させる年月と関係あると考える。子供が成人するまで親は責任がある。健康で働き続け、子供を養い立派に成人さることを誰しも考える。高校卒業までとしても18年間、大学卒業まで考えると22年間、大学院だと24年間、博士課程だと27年間、社会に出るまで親は支え続けてあげたい。親としてはいつまで働く必要があるのか、定年したらその後の子供の教育費はどうするのかなど将来の逆算が必要にある。将来計画と考えてもいい。人はいつまでも若くはない。

4 仕事優先の女性は高齢出産の危機も

また、高齢出産という言葉がある。母子手帳を見ると明記されており、学校教育でも教えるようになったが、35歳の誕生日を過ぎて出産すると高齢出産ということになる。34歳で妊娠しても誕生日を過ぎて出産すると高齢出産なのだ。医学的に母子ともに出産・出産後のリスクが高まるのである。結婚相談所を訪れる昨今の男性はこのことをよくご存じだ。女性の方は知っていても人ごとに考える人が多いと感じる。

シミュレーションしてみよう

5 <シミュレーション1>

夫婦ともに27歳で結婚のシミュレーション(30歳までに出産を終え、子供二人を大学まで面倒を見る)

27歳 結婚

28歳 第1子誕生

30歳 第2子誕生

34歳 第1子小学入学

36歳 第2子小学校入学

40歳 第1子中学入学

42歳 第2子中学入学

43歳 第1子高校入学

45歳 第2子高校入学

46歳 第1子高校卒業・大学入学

48歳 第1子20歳

50歳 第1子大学卒業・就職・第2子20歳

52歳 第2子大学卒業・就職

6 <シミュレーション2>

夫婦共に33歳で結婚のシミュレーション(35前後に出産し、子供二人を大学まで面倒を見る)

33歳 結婚

34歳 第1子誕生

36歳 第2子誕生(女性が36歳の場合、高齢出産)

39歳 第1子小学入学

41歳 第2子小学校入学

45歳 第1子中学入学

47歳 第2子中学入学

48歳 第1子高校入学

50歳 第2子高校入学

51歳 第1子大学入学

53歳 第1子20歳・第2子大学入学

55歳 第1子大学卒業・就職・第2子20歳

57歳 第2子大学卒業・就職

7 <シミュレーション3>

夫婦共に37歳で結婚のシミュレーション(40歳までに出産し、子供二人を大学まで面倒を見る)

37歳 結婚

38歳 第1子誕生(高齢出産)

40歳 第2子誕生(高齢出産)

44歳 第1子小学入学

46歳 第2子小学校入学

50歳 第1子中学入学

52歳 第2子中学入学

53歳 第1子高校入学

55歳 第2子高校入学

56歳 第1子大学入学

58歳 第1子20歳・第2子大学入学

60歳 第1子大学卒業・就職・第2子20歳

62歳 第2子大学卒業・就職

8 実際は予想通りにいかないことも含め、余裕をもって自分の人生を考えよう

このシミュレーションは結婚1年後、3年後に出産した場合を想定した。しかし、実際には出産は計画通りいかないことは周知のとおりである。それは、夫婦の年齢を重ねるごとに難しくなることも計算に入れてほしい。

9 家族が増えると自己も成長する

子供が生まれて初めて子育てのためのビジョンが明確になる。その子を成人するまでの計画が立つのである。家族が増える喜びと共に責任も大きくなる。親としての悲喜こもごもの人生が始まる。それは、人間として成長すること、心が深くなることでもある。

10 未婚率が増加する時代だからこそ、自分の立ち位置を自分で決める

人は年をとる。自然の流れであり、避けられない。そろそろ結婚と思ったら、早く行動を起こすべきだ。結婚し、家庭を築き、自分の思い描く人生を懸命に生きてほしい。そのために、人生の時間を大切にしてほしい。出会いは、行動する人に待っている。自分が幸せになるための時間は貴重だ。10年後、20年後の自分はどうなっていたいのか、家族が増えて愛の中で過ごすのなら今行動すべきだ。

人は年をとる。自然の流れであり、避けられない。そろそろ結婚と思ったら、早く行動を起こすべきだ。結婚し、家庭を築き、自分の思い描く人生を懸命に生きてほしい。そのために、人生の時間を大切にしてほしい。出会いは、行動する人に待っている。自分が幸せになるための時間は貴重だ。10年後、20年後の自分はどうなっていたいのか、家族が増えて愛の中で過ごすのなら今行動すべきだ。

11 おわりに

婚活アドバイザー&仲人小山

気軽に人に言えない婚活の困りごとを相談ができる親せきのお姉さんのような仲人を目指しています。会員とのコミュニケーションを重視しきめ細かいお世話をしています。アットホームで丁寧なサポートを求める方々からお問い合わせいただき、ご入会いただいております。お世話は全て入会から結婚まで小山が責任をもってサポートいたします。

無料相談はこちらから――

https://kekkon.hikawasandou.com/contact/

●ハンドメイド~AIマッチングなど幅広いご紹介

●結婚相談所間のプロフィール交換会など積極的にご縁をキャッチ

「幸せな結婚を叶えるためにオーダーメイドの婚活戦略を練り2人3脚でサポートする結婚相談所」をスローガンを掲げ、成婚にこだわり活動しています。

【成婚にこだわる】

成婚に徹底的にこだわります。

そのために次の3点を大切にしています。

○会員の良さを120%アピールできるプロフィール作成

○出会いの機会つくり

○交際から成婚へ導くアプローチの伝授

【結婚したい人の力強いパートナーでありたい】

次のような人のお世話が得意です

○1年以内に結婚を目指す人

○仕事が忙しくてなかなか出会いがない人

○信頼できる環境で1対1で落ち着いてお相手と向き合いたい人

埼玉にある【すばる結婚相談所】4年連続成婚率優秀賞受賞。5年連続カリスマ仲人士に選出。内閣府認証NPO法人全国結婚相談業教育センター 認定仲人士。

埼玉を拠点に湘南新宿ライン・高崎線・東武伊勢崎線沿線。駅の近くのカフェ・ホテルラウンジなどで面談します。オンラインでも受付中・全国対応。

■日本結婚相談所連盟(IBJ)正規加盟店

■日本仲人協会正規加盟店

<主な活動エリア>

埼玉県:埼玉県全域

東京:東京23区

群馬:館林・邑楽・板倉・太田・伊勢崎

栃木:足利・野木・小山・宇都宮

茨城:古河・五霞・坂東・境町・八千代・結城

千葉:野田

※オンラインで全国にも対応中(オンライン&サポートで活動開始されている会員様もいらっしゃいます)

◆只今、新規会員募集中です。

入会お申し込み こちら https://forms.gle/io4Qd67EVEkPzFCF6

数々のご成婚を紡いできた、経験豊富な婚活のプロスタッフがご希望や課題をお伺いし、解決策をご提案いたします。 ぜひお気軽にお問合せください。

●すばる結婚相談所 公式ホームページ

https://kekkon.hikawasandou.com/

●無料相談はまだちょっと……と思う方はLINEでお気軽にご相談くださいませ。

https://lin.ee/0Av4cpE

お名前とメッセージを書いて送信ください。

(例)〇山太郎 婚活希望(送信)